Simulation en santé : perfuser en toute sérénité

Il est huit heures à l’hôpital de la Croix-Rousse. Dans la salle Vaïsse, les premiers apprenants sont accueillis par une poignée de formateurs. Au même moment, une scène identique se répète dans les quatre groupements hospitaliers des HCL de l’agglomération lyonnaise, donnant le coup d’envoi de la journée. Objectif : s’exercer à la pose de voie veineuse périphérique (VVP), un geste essentiel parfois source d’appréhension.

Organisée par Simulyon, groupement d’intérêt scientifique de simulation hospitalo-universitaire en santé (HCL/Lyon 1), et l’école d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE), la journée mobilise 38 formateurs, étudiants IADE des HCL, experts de la pose de VVP. Ces étudiants de niveau Master, ayant déjà au moins deux ans d’expérience infirmière, ont contribué à concevoir la formation (vidéos, apports théoriques et pratiques). Enthousiastes et pédagogues, ils profitent aussi de l’occasion pour développer leurs propres compétences en simulation, encadrement et pédagogie, à quelques jours de leur diplomation.

Objectif : réassurer un geste technique

La pose d’une voie veineuse périphérique consiste à insérer un cathéter dans une veine pour administrer médicaments ou solutés. Plus complexe qu’une prise de sang, le geste demande précision, douceur et hygiène. « Certains services posent énormément de cathéters et sont très aguerris, tandis que d'autres pratiquent moins, ce qui peut rapidement rendre le geste difficile », informe Anne-Laure Charpe, formatrice à l’Ecole d’IADE des HCL et coordinatrice de la formation à l’hôpital de la Croix-Rousse. « C’est le but de la formation : réassurer les soignants de service qui pratiquent peu ou plus ce geste. La simulation procédurale est particulièrement adaptée pour atteindre cet objectif », explique-t-elle. « C’est l’occasion de rappeler à toutes et tous les bonnes pratiques actualisées en matière d’hygiène pour la pose de VVP afin de réduire l’occurrence d’infections associées aux soins. »

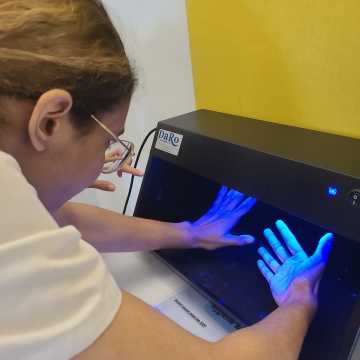

Vers dix heures, l’affluence grandit. Les ateliers de formation affichent complet. La salle bourdonne de voix qui expliquent, questionnent, échangent, commentent. Le parcours s’ouvre sur cinq vidéos de quelques minutes, claires et rythmées, qui déroulent les étapes du geste : installation du patient, vérifications de sécurité, prévention des accidents d’exposition au sang (AES) et rappel des règles d’hygiène. « C’est concis, bien réalisé, et cela permet de mémoriser l’essentiel », souligne Marilyn Tachet, infirmière au Pool, avant de poursuivre le parcours de formation : exercice pratique de lavage des mains. On se frictionne avec du gel hydroalcoolique, avant de passer les mains dans la « boîte à coucou » équipée d’une lumière bleue qui révèle l’efficacité du geste. Vérification faite, chacun repart avec un petit flacon de gel hydroalcoolique.

Un reflux de sang apparaît

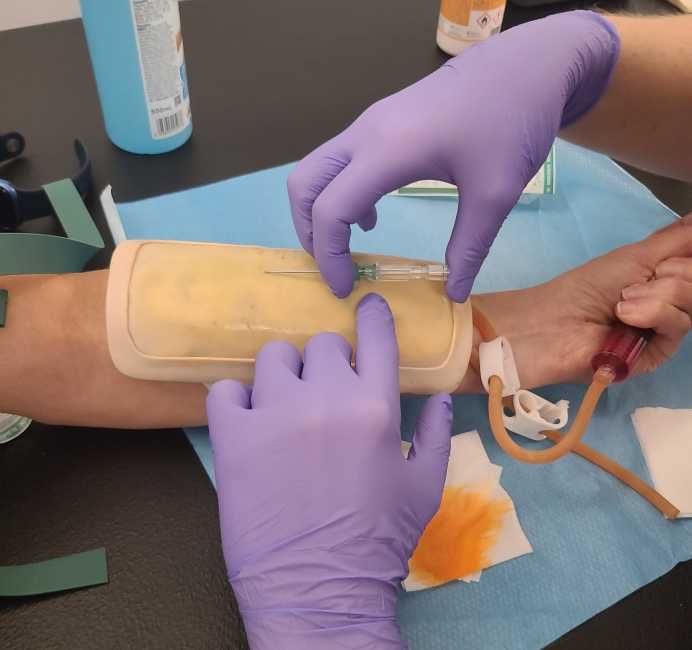

Vient ensuite le cœur de l’atelier : la simulation procédurale. La mise en situation reproduit l’ensemble du geste, de la pose du garrot à la désinfection, de l’insertion du cathéter et retrait du garrot jusqu’à l’adaptation de la tubulure et la fixation finale avec un pansement occlusif. « Le cathéter veineux pouvant rester en place plusieurs jours, le respect strict des règles d’hygiène est indispensable pour prévenir toute infection », insiste Marine Neel, étudiante IADE et formatrice.

Les étudiants en soins infirmiers s’avancent, attentifs. Guidés par les formatrices, ils débutent l’entraînement. Premier conseil : la palpation veineuse, essentielle pour repérer l’épaisseur, l’orientation et la qualité de la veine. Ici, pas d’accès veineux difficiles, pas de vêtements gênants ni de contexte d’urgence. Mais la formatrice peut ajouter un peu de réalisme, en incarnant un patient anxieux qui tend son bras avec réticence. Car la simulation ne mobilise pas seulement les compétences techniques : elle sollicite aussi le relationnel. Des affiches rappellent d’ailleurs les principes d’une communication positive — bannir les phrases négatives, choisir un vocabulaire adapté (« perfuser » plutôt que « piquer »), adopter une posture rassurante.

Lorsque l’aiguille est insérée dans la veine artificielle du mannequin de simulation, un reflux de faux sang apparaît, preuve que l’aiguille est bien positionnée. « La simulation permet de s'entraîner sans la crainte de blesser un vrai patient », confie Cassandra Carmona, étudiante en troisième année de soins infirmiers, en stage en hépatogastroentérologie. Pour Guillaume Ussereau, étudiant en deuxième année en stage en ORL, c’était une première : « Je n’avais encore jamais posé de cathéter, alors que j’en vois beaucoup. Les formatrices expliquent bien, et au final, cela m’a semblé simple. » Myriam Sevou, elle aussi en deuxième année, actuellement en stage en addictologie, s’applique et répète la procédure plusieurs fois. « Comme on ne risque pas de faire mal, on se détend vite », sourit-elle. Avant d’ajouter, plus sérieuse : « C’est réaliste, et surtout rassurant. Je vais pouvoir me lancer avec les patients. »

Mise à jour du savoir et du savoir-faire

Des affiches renseignent aussi sur l’anatomie des veines abordables des bras et du membre inférieur en cas de nécessité, bien que moins courant car comportant un risque infectieux et thromboembolique supérieur. Quant au choix du cathéter, sa taille et son diamètre vont déterminer le débit et l'usage (médicaments ou transfusion). « Avec des enfants, le geste est similaire mais la technique et la taille des cathéters diffèrent », précise Anne-Laure Charpe.

En fin de matinée, davantage de professionnelles se mêlent aux étudiants. « C’est un bon rappel du geste », souligne Élise Dumas, infirmière en médecine interne. « J’ai mieux visualisé toutes les étapes. » De son côté, Marilyn Tachet, avoue : « Le plus difficile pour moi reste de trouver la veine et ajuster la pression, ce que ne permet pas le pad de simulation. » Stéphanie Forge, infirmière en oncologie, retient : « l’atelier aura permis d’actualiser mes connaissances ».

Sécurité et bilan à mi-journée

La sécurité reste au cœur de la formation, notamment pour prévenir les accidents d’exposition au sang (AES) après retrait de l’aiguille. Fort heureusement, les innovations ont permis de réduire ces risques. « L’aiguille est sécurisée, elle ne reste ni piquante ni creuse et se replie au retrait », détaille Nora Mahmoudi, cheffe de produit chez B. Braun, fournisseur des cathéters de la formation, identiques à ceux utilisés aux HCL. Résultat : « une diminution drastique du nombre d’AES », confirme Anne-Laure Charpe, se souvenant d’une époque où les accidents étaient plus fréquents.

À 11h30, toutes deux s’isolent dans un bureau pour la visioconférence de suivi menée par le Pr Marc Lilot, anesthésiste réanimateur et directeur médical de Simulyon. État des lieux, ressources, recrutement d’apprenants… La matinée qui semble avoir davantage mobilisé les étudiants que les professionnels en activité, s’annonce globalement réussie. Après quelques minutes, rendez-vous est donné vers 16h, pour le bilan de la journée.

Dans la salle Vaïsse, trois apprenants ont terminé les ateliers. En sortant, chacun emporte avec soi un peu plus d’assurance et la certitude que la simulation renforce les compétences. L’année prochaine, une journée identique est d’ores et déjà prévue. Elle devrait associer, en plus des groupements hospitaliers lyonnais, l’hôpital Renée Sabran ainsi que les facultés Lyon Est et Lyon Sud pour les étudiants à partir de la troisième année de médecine. « Nous serons vigilants à bien choisir les lieux de formation afin d’être visibles et à communiquer davantage afin de toucher plus de professionnels. Car eux aussi ont besoin de se challenger », relève Marie-Juliette Auby, directrice administrative de Simulyon. « Il est probable que nous proposions un atelier de VVP par échoguidage pour les veines invisibles ou profondes. De quoi se former, se challenger et continuer d’apprendre », conclut le Pr Marc Lilot qui, bien que spécialiste de la pose de VVP, a déclaré avoir lui aussi appris « de nouvelles choses, trucs et astuces » en participant à l’atelier de formation.

La formation par simulation n’est pas que technique, elle peut aussi être relationnelle. Une formation est actuellement en test au groupement hospitalier Est et expérimentée par les cadres de santé. Portée par la direction des ressources humaines et de la formation et par la direction centrale des soins, cette formation prévoit de s’adresser à tous les managers, cadres de santé, médecins, administratifs, techniciens et logisticiens. Son objectif est de préparer et mieux vivre les entretiens complexes. Trois ou quatre scénarios ont été conçus pour une formation de quatre heures, comprenant le briefing, le déroulé du scénario d’entretien, et un débriefing collectif d’une durée de quarante-cinq minutes. Chaque atelier de formation, mis en place et coordonné au GHE par Ghislaine Gaudillère, référente paramédicale de SimULyon et cadre supérieure de santé, réunit une dizaine de managers. À terme, il est prévu que la formation soit déployée dans l’ensemble des groupements des HCL et que des formations courtes universitaires dédiées à l’instruction de formateurs en simulation managériale soient proposées.